周八枚の衝撃的デビューから、一躍大人気レンズメーカーの仲間入りを果たしたLIGHT LENS LAB(以下「LLL」とする)が、誰もが待ち望んだレンズをリリースした。「LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH.」、通称「周ノクチ」は、もはや金額的にも入手が困難になってしまったLeicaの伝説的レンズ「Noctilux 50mm F1.2 ASPH」の再現レンズである。試作品が完成したとされるのが2021年で、そこから約3年の歳月を経てようやく販売が開始された。リリースまで幾多の困難があったとされる本レンズ、さっそくその描写に迫っていこう。

(1) Leica Noctilux 50mm F1.2 ASPHとは

往年のオールドレンズファンには釈迦に説法も重々承知だが、導入としてNoctilux 50㎜について触れておこう。NoctiluxはLeicaのレンズシリーズのひとつで、レンズの明るさがF1.4を超えるレンズ群の名称となる。

初代Noctiluxは1966年に発表され、民生用レンズとして初めて非球面レンズを採用した。2枚の非球面レンズのうち1枚は特殊な高屈折率ガラスを用い、絞り開放で発生する球面収差を可能な限り軽減するという狙いがあった。当時の非球面レンズ生産は困難を極めたことでも有名で、レンズ1つ1つを手作業で磨いたという事実がある。生産本数は1800本程度とされ、手作業故に品質のばらつきがあり、同じNoctilux F1.2でも描写が微妙に異なることもその魅力を高めることになってしまった要因でもある。

1976年には特殊な高屈折率ガラスを採用した、第二世代Noctiluxが誕生する。高コストの非球面レンズは採用せず、球面レンズのみで構成されたレンズだが、開放値は初代を超えるF1.0をマーク。初期型はフィルター径が58㎜、その後60㎜に変更され最終モデルはフードが組み込み式となるなど、第二世代だけで細かく4種類のバリエーションが存在している。

2008年には現行モデルとなるF0.95が発表される。過去のNoctilux同様、絞り開放でも十分な描写性能を発揮するように作られており、Leica最新技術の粋を集めた超大口径レンズと言えよう。

このようにNoctiluxはリリース当時におけるLeica光学開発部門最高傑作ともいえるレンズシリーズで、Leicaレンズの中でも一際特別なレンズであったことがわかる。そういった背景から特に初代Noctiluxは神格化されており、今となっては数百万円はくだらないという、現存するが入手は現実的ではないという状態になっている。それを見かねLeicaは2021年に初代Noctilux F1.2を復刻販売させる。こちらは高額ではあるものの120万円程度と手の届く範囲での復刻となり、今も新品購入が可能だ。Leica公式の復刻レンズが出たのにもかかわらず、なぜ周ノクチが話題なのか、それは価格がより安価という面だけなのか改めて紐解いていく。

(2) オリジナルに迫る周ノクチの再現性

さて、筆者が実際に購入した周ノクチは、シルバークロームの真鍮モデル。オリジナルのNoctilux F1.2のシルバークロームは、なんと5本しか製造されておらず入手はほぼ不可能。加えて復刻ノクチのシルバークロームも100本であり、こちらもすでに手の届かない領域に達している。周ノクチは4種類展開で、ブラックアルマイト、シルバークロームの他、ブラックペイント、チタンと隙の無い布陣だ。ブラックアルマイトが最も軽量で440g、シルバーとブラックペイントの真鍮モデルは550gとかなりの重量となるため、個人的にはアルミ鏡胴のブラックアルマイトをおすすめしたい。実際、ブラックアルマイトとシルバークロームの110gの差はかなり大きく、ブラックアルマイトはかなり軽く感じるが、シルバークロームはずっしりとしたガラス玉を握りしめているような感覚に陥る。

付属品もフードとフロント/リアキャップに加え、ND4フィルターもついてくるため、フィルムでの使用も可能となっている。質感は非常に高く、Summilux 50mm F1.4貴婦人と比較してもほぼ同等に感じられた。加えて、超弩級の金属製フードが付属する。フードにフィルターが内蔵され、これだけでも150g程度と重く正直常用には向かないが、フードもオリジナルを完全に復刻させているとあって、LLLの並々ならぬ拘りに賞賛を禁じ得ない。総評として、レンズそのものの作りについては文句なしと言う結果だ。

では、描写はどうだろうか。残念ながらオリジナルのNoctiluxと比較することはかなわないが、ほぼ同等であろう裏付けがある。まずは、オリジナルのガラス硝材を研究しそれを再現しているという点だ。さらにその製造工程では先述した、非球面レンズを手磨きしておりオリジナルを完全再現しようという野心がうかがえる。2点目はMTF曲線が1966年初代のNoctiluxと周ノクチで非常に近似しているという点だ。MTF曲線だけで描写を語ることはできないのはお察し通りだが、オリジナルに近いデータとなっているのは、再現性と言う観点では安心感がある。一方、復刻ノクチのMTF曲線はオリジナルとはやや異なり、こちらはLeica独自の解釈となっている。ただし、Leica自身もほぼ同じ描写を再現と述べており、どちらも「復刻Noctilux」であることには違いないだろう(MTF曲線の紹介については:こちらの

ブログを参照されたし)。

価格面でのメリットは周ノクチに軍配が上がるが、メーカー純正のオリジナル復刻と言うお墨付きが得られるのは復刻ノクチで、どちらを所持するかは買い手に委ねられる。周ノクチにおいても決して安くはない金額となるので、オリジナルではないにせよ、十分な所有欲を満たすことはできるという点は間違いないだろう。

(3)デジタルライカで蘇る周ノクチの描写

描写の傾向としては、Summilux 50mm F1.4 貴婦人に近いところがある。F1.2の開放ではハイライトにやや滲みを纏うが、決して緩くはならず、しっかりと解像しているのが特徴だ。ハイライトが飽和しすぎて、解像度にまで影響を及ぼすレンズも多いがそこは非球面レンズ2枚を採用し収差を軽減しているという予測が立つ。F1.4を超える大口径レンズは個性が強すぎるじゃじゃ馬と言う側面が目立ちがちではあるが、本レンズは収差の暴れを非球面レンズで抑え込んでいる印象を受ける。そこから滲みでてしまった収差が現れることで、より自然な描写につながっているように見受けられた。非点収差は強くみられ、木々や草花など背景がうるさくなるシーンではぐるぐるボケの効果が目立つ。視線誘導の効果は高く、現代レンズではあまり見られない描写なため、オールドレンズとしての見せ方は有効だ。絞れば収差の影響も少なくなるため、開放で収差を強く出すのか絞ってハッキリと写すのかシーンによっての使い分けが重要になって来るだろう。どうしてもF1.2の魔力に惹かれがちではあるが、1~2段程度絞った周ノクチにも魅力は詰まっているため、段階的に変わる描写を楽しむくらいの懐の広さは持って撮影に挑みたい。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/750秒 ISO100 AWB] 初代Summilux50/35シリーズほどではないが、ハイライトに滲みが纏う。F1.2で収差が抑えられているのは非球面レンズ採用の功績かもしれない。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/60秒 ISO100 AWB] 特に目立つ収差と言えば非点収差。ぐるぐるボケは発生しやすく、この程度の光でもややフレアっぽい描写になりやすい。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/2000秒 ISO100 AWB] 10m程度被写体から離れた中距離かつ開放での描写。周辺光量落ちが目立つため、風景などではしっかり絞りたいが、独特の雰囲気がある描写になる。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/1500秒 ISO100 AWB] 開放最短撮影距離の描写。最短撮影距離は1mとかなり長く、小さい花だとインパクトに欠けるがそこは開放F1.2で撮影することで、無理やり印象的な写真にすることもできる。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F8 1/30秒 ISO100 AWB] 絞り開放が面白いレンズではあるが、絞ることによる描写の改善はかなり早く、F2.8ほどで破綻のない描写になっていく。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F8 1/180秒 ISO100 AWB] お次はF8まで絞っての風景撮影。ここまで絞ると周辺光量落ちも解消され、1960年代のレンズとは思えない写りになる。レンズ本来の持つ彩度はやや低め。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/1500秒 ISO100 AWB] 再び絞り開放での描写。背景が複雑な場面でのドロッとした描写は好みがわかれるところともいえる。色収差も見られるが、特別後処理が必要なシーンはなかった。

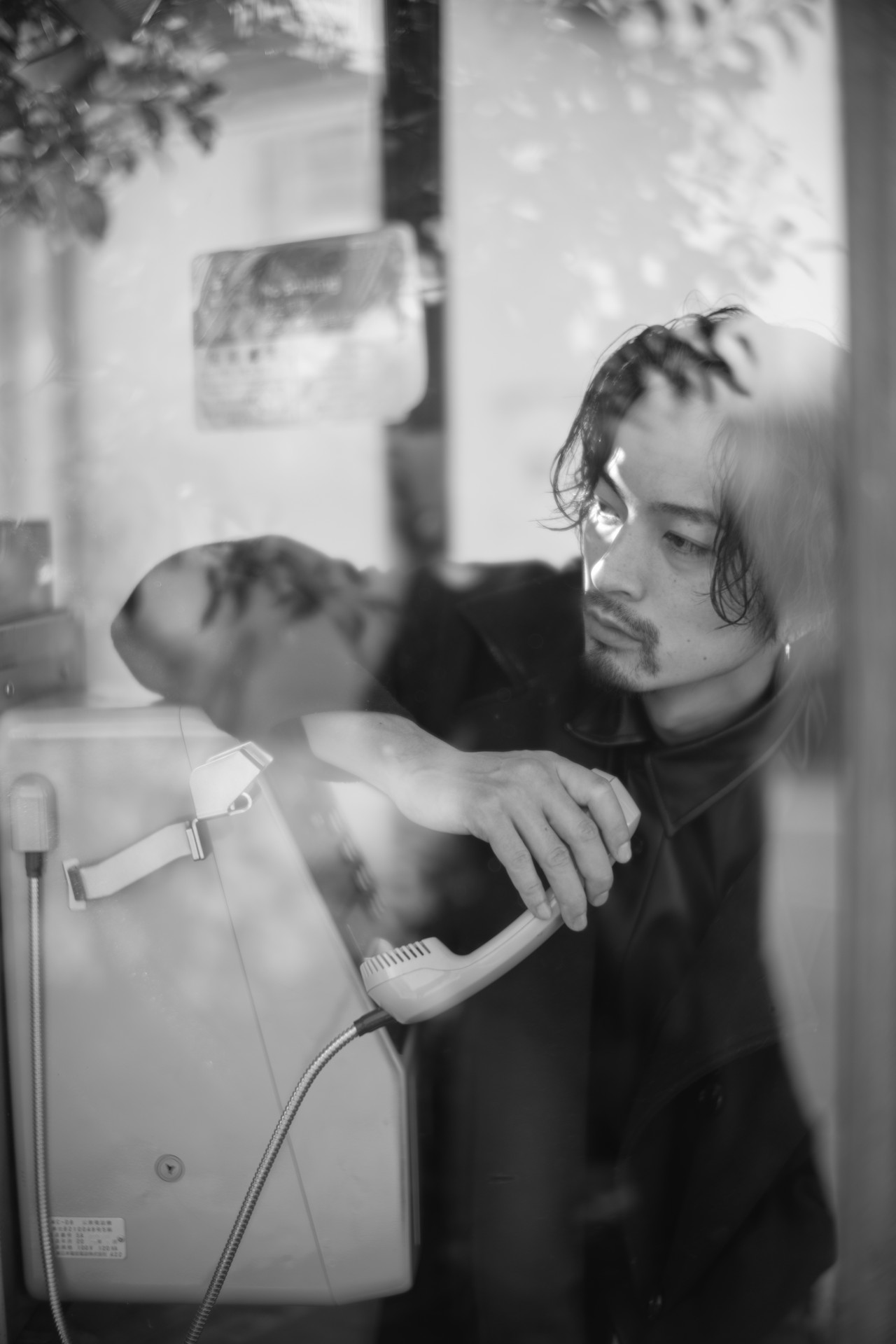

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.4 1/250秒 ISO100 AWB] 続いてモノクロのポートレート。電話ボックスのガラス越しでその柔らかさを追加しているような表現だが、開放はコントラストもやや低いため諧調感のあるポートレートとも相性が良い。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F5.6 1/250秒 ISO100 AWB] 本来広角が得意とするシーンだが、50㎜の汎用さは素晴らしい。屋内ではやや使いにくい焦点距離ではあるが、屋外はスナップからポートレート、風景まで苦手なシーンは少ない。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.4 1/300秒 ISO100 AWB] 滲むレンズと言うよりは非球面で滲みを抑え込んでいる印象。F1.2と1.4でも描写は異なり、滲みを含む収差もわずかながら改善される。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/1000秒 ISO100 AWB] うねるようなぐるぐるボケが特徴の一枚。現行レンズではこういう表現はできず、オールドレンズならでは。新品で購入できるオールドレンズと言うのは品質面でも安心感がある。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F2.8 1/350秒 ISO100 AWB] 諧調表現も豊かなレンズであるため、明暗差が多少あるシーンでも美しいトーンで描き切ることが可能だ。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/125秒 ISO100 AWB] 屋内では絞り開放を多用しがちになるが、ボケ量が大きくなるので必要以上にボケ感を出したくない場合はISOを上げて少し絞るという選択肢も残しておきたい。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/125秒 ISO100 AWB] 周辺光量落ちも相まって、被写体が中心にある場合は飲まれるような描写に驚かされる。オリジナルと比較することはかなわないが、周ノクチも銘玉であることに疑いはないだろう。

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F5.6 1/60秒 ISO100 AWB] 一方で絞って良しのレンズはやはり使いやすく感じる。レンズの重さは長時間の撮影に影響を及ぼしかねないので、色にこだわりがなければやはりブラックアルマイトはおすすめだ。

(4)周ノクチを使いこなすためのヒント

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F1.2 1/2000秒 ISO100 AWB]

今回の試写はLeicaM10を使っているが、もちろん様々なミラーレスカメラでの使用が可能だ。TECHART LM-EA9を活用してAFでの使用を考えたが、レンズ自体はマウントできるものの、アダプタとレンズが干渉しロックできないなど通常利用ができないことが分かった。Sony機での使用を考えている方は注意が必要だということを付け加えておく。SHOTENから「SHOTEN LM-SE M II」と言うライカMマウントレンズ → ソニーEマウントヘリコイド付き変換アダプタがリリースされているため、こちらの利用をおすすめする。ヘリコイドアダプタにより、最短撮影距離1mを超えて被写体に寄れるため、周ノクチの大きなボケを享受できるだろう。

Noctiluxはフィルム時代のレンジファインダーレンズであるため、M6をはじめフィルム機での使用、デジタルではLeicaM10などデジライカで使用することで周辺描写を含めた本来に近しい性能を楽しむことができるはずだ。

(5)まとめ

[ Leica M10 + LIGHT LENS LAB M NOCTILUCENT 50mm f/1.2 ASPH. F4 1/30秒 ISO100 AWB]

いくつものLLL製レンズを使ってきて言えるのは、その品質の高さだ。当時のLeicaレンズを完全再現するという思いと、実際に販売されるクオリティの高さが比例しており、30万円台と決して安くはないレンズが売れている様を見ると、やはり品質は重要だと気付かされる。オリジナルLeicaレンズはどれも手が届かない領域にあるが、それでも本物と錯覚してしまうようなクオリティでリリースしてくれるのは並々ならぬ努力が垣間見える。それ以上に周氏のライカに対する熱量が具現化されており、入手困難なレンズを市場に届けるという使命が感じられるのがLLL製品の魅力だと感じる。今後様々な伝説的レンズの復刻を計画しているLLLから目が離せない。次の製品にも大いに期待し、リリースを待ちたいと思っている。

関連商品